Speer, las íntimas confesiones a ABC del jerarca nazi más cercano a Hitler: «Era vulgar y cobarde» – Archivo ABC

El arquitecto, ministro de Armamento y Producción Bélica durante el Tercer Reich, concedió una entrevista a este diario en 1971, tras publicar sus memorias

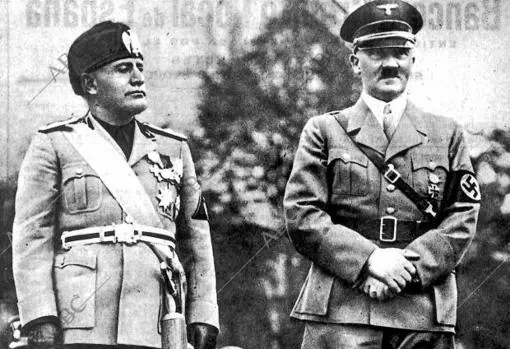

Un cuarto de siglo después de que las bombas dejasen de llover sobre un Reich que prometía regir el destino de Alemania durante mil años –y apenas superó el lustro–, Albert Speer recibió a ABC con las puertas de su casa abiertas de par en par y las esclusas de la memoria dispuestas para dejar escapar toda la verdad sobre Adolf Hitler. La suya, al menos. A la vera de un San Bernardo del tamaño de un jamelgo, y al son de un té con pastas, Georges Menant interrogó, siempre a nivel periodístico, no piensen ustedes mal, a uno de los jerarcas más cercanos al ‘Führer’; el otrora arquitecto que prometía levantar una capital colosal para el nazismo y ministro de Armamento y Producción Bélica, entre otro millar de cargos.

Aquel 1971, Speer era parte interesada. Había publicado un libro, ‘En el corazón del Tercer Reich’, que siempre anima a departir con la prensa por aquello de la promoción; había salido de la prisión de Spandau después de dos décadas encarcelado tras ser declarado criminal de guerra y anhelaba, en definitiva, sacar lustre a su malograda imagen. Apenas tardó unos minutos en señalar que la mitad de todo lo que produjera su biografía lo destinaría a «residencias para judíos»; y menos si cabe en aporrear con la porra del guiñol al mismo hombre que le había aupado hasta el poder. Así, un Speer reflexivo, mordaz y adaptado a la nueva realidad mundial tildó al ‘ Führer’ de vulgar, cobarde y limitado a nivel mental:

+ info

+ info«Su debilidad fue tomar esta ignorancia triunfante por genio. Cuando se trató de progreso –de cohetes, de electrónica, de átomos– se vio lo ciego que en el fondo estaba. Para él, la ciencia nuclear no era más que ‘física de judíos’».

Confesiones sobre Hitler

Las confesiones de Speer fueron las de un renegado obsesionado por separarse de la barbarie perpetrada durante el Holocausto. Cuesta discernir, por tanto, dónde se halla la frontera entre realidad, ficción e interés. Su caso es similar al de Heinz Guderian, aunque con el agravante de que él mantuvo su cargo de ministro hasta que el ‘Führer’ besó el frío metal de su Luger en el búnker, mientras que el general fue apartado de su cargo y enviado lejos del frente ruso para un retiro forzoso. En todo caso, son pistas de primera mano para dibujar el carácter y la personalidad de Hitler, pues ambos se conocieron cuando el Partido Nacionalsocialista no era más que un bebé que empezaba a dar sus primeros pasos hacia la palestra.

–¿Cómo se convirtió en un criminal de guerra?

–Por casualidad, tal vez… Todo ocurrió en mi primer encuentro con Hitler. Fue en 1931, en el Instituto de Estudios técnicos. Los periódicos hablaban de un energúmeno vociferador y gesticulante. Yo descubrí un conferenciante, vestido de azul, que decía con moderación cosas llenas de sentido común. Para mí, joven arquitecto sin trabajo, en una Alemania sin esperanza, fue como una revelación.

+ info

+ info–¿Qué dijo? No habla usted de ello en su libro.

–Lo he intentado, pero no puedo recordarlo. Debió de ser poco importante: lo esencial era el tono. Tenía una fuerza, un poder de convicción, que arrastraba a cualquiera. Esta fue mi gran falta, lo confieso: inmediatamente, quedé fascinado.

Fue lo mejor que dijo de Hitler en la larga conversación con Menant. Sí, le definió como un genio de la comunicación, y sí, alabó su poder de convicción, pero rápidamente desveló su lado más soporífero: «En las interminables veladas del Obersalsberg, donde le gustaba reunirse con nosotros, con Eva Braun y con los dignatarios nazis, el gran problema era reprimir los bostezos ocasionados por el aburrimiento». Esa fue la característica oculta del ‘Führer’ que desesperó a muchos amigos y jerarcas. Aquellos que le conocieron en la intimidad recalcaron que podía pasar horas en la mesa asido a un pesado monólogo del que era imposible zafarse. No resultaba extraño que su novia, y posterior esposa, abandonase el salón para escapar de aquella tortura.

+ info

+ infoEsta pareja mal avenida se conoció en 1933, y por trabajo. Hitler buscaba arquitectos que diseñaran una tribuna para la fiesta nacional socialista del primero de mayo, y Speer acudió con un proyecto bajo el brazo. El ‘cabo bohemio’ le recibió sentado tras una mesa de despacho, inclinado sobre las piezas separadas de su pistola. La estaba limpiando. «Quedé confundido por tanta sencillez», afirmó. Debieron caerse bien, ya que, a partir de entonces, Speer se convirtió en el edificador favorito del Reich. «Lo cierto es que se mostró en seguida lleno de atenciones hacia mí. He tardado mucho tiempo en darme cuenta de que este era una de sus argucias», sentenció. Después, comenzó la retahíla de adjetivos, iniciada por el propio periodista, por cierto:

+ info

+ info–En resumen, ese Hitler que encarnaba las virtudes de la raza germánica, que no retrocedía ante cualquier sacrificio en favor de los demás, que insultaba a los vencidos y extenuados de Stalingrado, según dice usted, no era más que un cobarde. Jamás se expuso en un campo de batalla. Y usted, que fue uno de los últimos que le vio vivo, afirma que por temor a ser herido o capturado, se negó a combatir en Berlín, prefiriendo morir como una rata en el fondo de su agujero arrastrando a la muerte a sus dos últimos seguidores: su mujer y su perro.

–En efecto, es obvio que Hitler no era un valiente. En los últimos días, cuando las ráfagas de obuses llovían sobre el ‘búnker’ de Berlín, hundía la cabeza entre los hombros, tembloroso y aterrado, aunque sabía perfectamente que ningún proyectil podía nada contra cinco metros de hormigón.

–¿Y esa famosa ‘fascinación’? ¿Cómo pudo usted, un intelectual, un artista, quedar deslumbrado por un hombre al que usted mismo describe como aburrido, vulgar, ciego y cobarde?

–Así es. He reflexionado durante veinticinco años y aún no me lo explico. Pueden ser cosas que llegan hasta nosotros desde muy lejos. […] En el caso de Hitler, creo que ese ‘algo’ que fascinaba por encima de todo a fuertes y a débiles, era su extraordinaria voluntad. No veo a nadie de los que estaban junto a él, ni Goering, ni Goebbels, ni Himmler, que hubiera podido mantenerse durante tanto tiempo. Ese hombrecillo gobernó a Alemania a su antojo.

Obviar las culpas

Hecho el retrato robot del muerto, arrancaron unas preguntas afiladas cual daga de mano izquierda. La primera si, cuando Hitler y él unieron sus caminos hasta convertirse en almas gemelas, sabía «en qué empresa se estaba metiendo». Como otros tantos, el arquitecto del Reich se escabulló: «Hitler era el Estado, y yo me asocié al Estado. Eso es todo. Ya sé que es una cosa difícil de entender para un extranjero, y sobre todo para un francés». Y, por descontado, le achacó una culpa tan colosal como la de engatusar a la sociedad. «Nosotros somos, desde siempre, un pueblo retraído. Hitler vino a agravar las cosas. Tenía un don extraordinario para encasillar a las personas y las funciones, incluso en los más altos niveles del Estado. Una vez encerrados en nuestros papeles, ya no veíamos los que pasaban a nuestro lado».

+ info

+ infoAunque el trago más duro fue una pregunta obligada: la de los campos de concentración y la matanza sistemática de judíos. Speer la esperaba; no le sorprendió. Reaccionó rápido: «Aunque es difícil de creer, muchas cosas importantes pudieron permanecer escondidas hasta el último momento». Confirmó que, hasta 1944, estuvo convencido de que el plan del ‘Führer’ era mandar a todos los judíos a Madagascar. Solo fue al final del conflicto cuando un alto oficial amigo suyo le confesó que en Auschwitz pasaban cosas terribles de las que era mejor no hablar. «Entonces fui un cobarde, lo confieso. Si hubiera preguntado a Hanke y él me hubiese respondido, me habría visto obligado a hablarle a Hitler y a preguntarle por qué liquidar a toda esa gente cuando había tanta necesidad de mano de obra en mis fábricas», masculló. El reportero no dio un paso atrás.

–Pero, a finales de 1944, cuando todo parecía perdido, usted renovó su juramento de fidelidad a Hitler. ¿Por qué?

–Porque acababa de ordenar la ejecución de su plan de destrucción conocido como ‘tierra quemada’. Y nadie estaba en mejor situación que yo para impedirlo. Ya lo había conseguido yo en gran parte, a costa de los más graves riesgos. Y ese es mi orgullo.

–En resumen, ¿usted ha salvado a Alemania?

–¡Oh, no! Yo solo no… Digamos yo, y el plan Marshall.

+ info

+ infoY es que, más allá de sus pretensiones, lo que no se le puede negar a Speer fue que revolucionó la organización de las fábricas mediante la especialización. Desde su nombramiento, cada una elaboraba un tipo de armamento concreto. Además, redujo el número de artefactos de combate, organizó una producción en serie y obligó a las fábricas de los países ocupados –poco versadas en la forja de nuevas armas– a crear bienes de consumo para el Reich. Militarmente hablando, dio prioridad a lo que, según él, más se requería en el frente: cañones, morteros, ametralladoras, munición para la infantería, armas anticarro, los vehículos motorizados y los carros de combate.

Toda esta amalgama de medidas dieron lugar a un ‘boom’ económico de la industria armamentística alemana. Una industria que, tras sufrir duramente debido a la forma de combatir del ejército hasta entonces (la ‘Blitzkrieg’), resurgió de sus cenizas. En 1944, Alemania arribó, de su mano, a una producción jamás alcanzada hasta entonces. Para ser más concretos, esta se triplicó. Un ejemplo es que la fabricación de tanques pasó de 9.395 en 1942, a 19.885 en 1943 y 27.300 en 1944. Este compendio de cifras le permitió presentarse ante el tribunal de Núremberg como un estadista alejado de la política. Algo que su biografía desmitificó. Aunque, para entonces, ya había saldado su deuda con la sociedad.